西日本新聞の筑豊総局長のコラムについて、本日お手紙を差し上げました。ことばを生業にしている新聞記者が幼児期を、子どものことばを一体どう考えてのコラムなのか、是非ともお応えを待ちたいと思います。▽以下、お手紙の内容です。

▷ 幼保小連携に関係してのMIMの記事(添付挿入)を拝見し、子ども時代という視点がないことに愕然としてお手紙差し上げます。

子どもたちは、幼児期に自分の命を活き活きと生きてこそその上に紡がれる人生が輝くのであり、ことばを覚えるために生きているのでも、ましてやきちんと文字が書けるようになるために幼児期を過ごしているわけでもありません。人生の基盤となる幼児期をどのように過ごすかは、まさにその子の自尊感情を含めた一生に関わることです。MIMにその視点があると思えないのです。日本の学校教育の「個人差を無視したカリキュラム」に対して特別支援が一人ひとりに目を向けたアプローチを研究しているのは大切なことで、もちろん、文字表記を間違えて覚えないような工夫を保育者や教育者が教育の中で改善し続けてゆくことは重要ですが、それを幼児期にまで指導として日常に導入するとなると話は別です。幼児期はそのような学習を超えるはるかに広い体験こそが保証されていなければならない時期なのです。

そして、子どもたちの発音のつまずきは、今の子どもたちの発達環境から見直して頂かないと問題が見えてこないのです。同封しました私の著書「ことばが育つ保育支援」の第1章に詳しく述べておりますが、ハイハイの時期が短くなった今の子どもたちは、発音自体が不明瞭です。さらに、育児語で話しかけられずにテレビやDVDの音声という一方的な言語に晒されている子どもたちは、ことばがコミュニケーションに繋がっていかないのです。 これらの「上手くいかないことを生み出している基盤」を改善するのではなく、間違えやすいことばだけを取りあげて教育されることは、子どもたちにとっては「苦手な時間が増える」ことになりかねません。

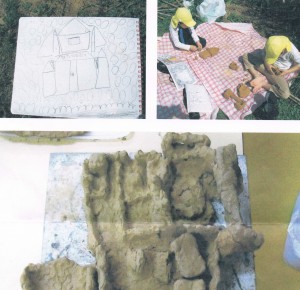

ことばは、話したいことがあって、伝えたい人がいるから、そこに手段として学び取られるものです。つまり、ことばを覚えることやきちんと書けることは、話したいと思うほどの感動や生身の体験をしっかり持つことと、それを伝えたい・話しを聞いてくれる相手があってこそ必要になるのです。この前者二つが今の子どもたちに欠けていることこそが問題であり、それを無視して、手段のみを「飯塚方式」などと提唱されては、子どもたちはたまったものではありません。

また同封した小冊子「子どもの心と絵本」にありますように、文字によることば理解が身につくということは、感性で感じることを放棄することを生み出しかねません。とくに、苦手意識のある子は確実なルールを覚える方に頼ります。幼児期に感性で感じることが、これ以上狭められることで、人のきもちや社会の動きなどの大きな視野が失われるのではないかと思うのです。

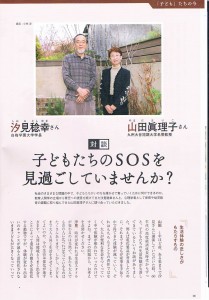

友安様は「MIMの勉強会などが飯塚の保育関係者に広まったら・・」と書いておられますが、その結果の子どもたちの姿をどうイメージしておられるのでしょうか?私にはどのような大人になってほしいと思ってのことなのかが見えません。 子どもたちが出しているSOS(特殊音節につまずくこと)は、何が欠けていると訴えているのかに目を向ける大人が一人でも増えることを願ってやみません。

また、幼保小連携は県内では各地で行われており、久留米市では20年以上も前から、久留米市立幼児教育研究所を中心に綿密に行っております。筑豊の学校と保育現場の繋がりが遅れている現状です。しかし、何の公的視点も財政基盤もないまま飯塚市でできる事でもないでしょう。県内の教育事情についても、もう少し調べてからお書きいただきたく存じます。

ましてや幼保小連携ということばの意味は、小学校で必要になることを幼稚園・保育園に下ろすことではなく、幼稚園・保育園で育った子どもたちの資質や人間関係のあり方を小学校に繋ぐことで、子ども自身が「小学校でまた一から自分を分かってもらっての関係の紡ぎ直し」にならないようにとの意味が重要なのです。

私は、今年度の飯塚市の保育士の研修講師を引き受けている立場でもありますが、子どもたちのことばの発達について、今後の研修の中で、このMIM導入の考え方とは相容れないことを申し上げてゆくことになるかと思います。是非、友安様も私どもの考えもお聞きいただいて、真に子どもたちが活き活きと過ごせる幼児期を飯塚で実現するために、お力をお貸しいただきたく思います。 2014年4月10日 NPO法人子どもと保育研究所ぷろほ 所長 山田 眞理子

保育に携わる全ての人へ、学びの場を提供します。

現場で必要とされる専門知識を、3か月で習得することができます

特定非営利活動法人 子どもと保育研究所 ぷろほ